L'ipocrisia del concorso?

Un articolo di Piero Ichino e la mia risposta

L'ipocrisia del concorso

L'ipocrisia del concorso

Per reclutare servono strumenti nuovi

di Piero Ichino

Corriere della Sera 21 novembre 2006

________________________

Gentile prof. Ichino,

ho letto con vivo interesse il suo editoriale sul Corriere della Sera del 21 novembre dal titolo “L’ipocrisia del concorso”.

Condivido in pieno il suo argomento secondo cui “il metodo del concorso è un ostacolo alla scelta migliore” e anzi, vorrei sottoporre alla sua attenzione una proposta ancora più audace: perché non aboliamo anche le elezioni?

Consentirà che anche le elezioni democratiche, come i concorsi pubblici si sono rivelate “un metodo cattivo di scelta, anche quando si svolge secondo le regole” e che (almeno in Italia) esse hanno miseramente fallito nell’obbiettivo di assicurare la selezione di una classe politica competente ed onesta, nonché di garantirne il ricambio.

Quali le alternative possibili? Si potrebbe provare con l’estrazione a sorte, ad esempio. Lei certo conosce quel racconto di J.L. Borges, “La lotteria di Babilonia” nel quale il grande scrittore argentino immagina un luogo ove il destino di ciascuno sia determinato da una lotteria, gestita da una Compagnia dotata dei pieni poteri pubblici.

Oppure, se l’idea appare troppo azzardata e innovativa, si potrebbe sempre tornare a istituti sperimentati, come l’aristocrazia e l’ereditarietà delle cariche. Alessandro, Cesare, Federico il Grande, non vinsero pubblici concorsi o elezioni; e molte dinastie hanno reso servizi egregi alle nazioni che hanno governato.

Sto scherzando, naturalmente, ma non troppo. Cerco solo di portare alle estreme conseguenze il suo ragionamento. Perché, vede, tra elezioni e concorsi esiste una stretta parentela.

Il sistema dei concorsi, di derivazione cinese, fu introdotto in Europa, alla fine dell’Ancien Regime, quando si trattò di passare dall’aristocrazia alla democrazia, dal sistema delle cariche pubbliche assegnate per via ereditaria o venalmente (cioè vendute per denaro) a uno in cui ci fosse separazione netta tra interessi privati e pubblici.

Lungi dall’essere semplicemente, come lei scrive “un ferrovecchio, eredità di un sistema amministrativo superato”, i concorsi sono, assieme alle elezioni, lo strumento che le moderne democrazie occidentali si son date per selezionare le proprie classi dirigenti nel più ampio ventaglio possibile di candidati.

Le elezioni selezionano la dirigenza politica secondo il principio della rappresentatività, i concorsi selezionano la dirigenza amministrativa secondo il principio della competenza.

Possiamo liquidare elezioni e concorsi come ferrivecchi, dunque, ma avendo ben presente che si tratta dei capisaldi della democrazia - che rimane, secondo il celebre detto di Winston Churchill, “il peggiore dei sistemi politici ad eccezione di tutti gli altri”.

Lei naturalmente è padronissimo di immaginare “strumenti nuovi”. Io, dal canto mio, mi accontenterei che funzionassero bene, anche in Italia, quelli che assicurano, in tutte le altre democrazie occidentali, la selezione di classi politiche ed amministrative di alto profilo.

Gentile professore, la seguo con interesse dal suo libro “A che serve il sindacato?” – anch’io faccio attività sindacale, per la Cida-Unadis. La descrizione di un mondo che lei conosce bene era estremamente istruttiva.

Ma, da quando batte il terreno della Pubblica Amministrazione, trovo che lei parli per consolidato pregiudizio, più che per cognizione di causa. Naturalmente ogni luogo comune ha un fondo di verità, e non starò a negare che esistono dipendenti pubblici fannulloni e raccomandati, e concorsi truccati. Ma chi ha detto che ciò sia la regola?

Ad un intellettuale domando che scriva qualcosa di informato e di coraggiosamente controcorrente. Ora, l’illuminata borghesia settentrionale delle professioni e dell’impresa che è tradizionalmente il pubblico d’elezione del Corriere della Sera, non ha certamente bisogno di sentirsi dire che il pubblico impiego è il refugium peccatorum di tutti gli incapaci del paese, e lo Stato il peso morto dell’economia. Lo pensa già, e i suoi autorevoli scritti servono solo a confermarla nel pregiudizio. Quanto all’essere informato, voglio sperare che un’affermazione apodittica come “Sono davvero pochissimi i concorsi nei quali non vi sia un vincitore designato ben conoscibile già prima del bando” sia suffragata da qualche serio e inattaccabile studio statistico. Altrimenti si tratterebbe solo di un’impressione personale, cioè, ancora una volta, di un pregiudizio.

Che i concorsi siano truccati e blindati è cosa risaputa nell’università (e immagino che il suo sia stato una felice eccezione), ma dove sta scritto che sia sempre così anche in altri ambiti?

Come altri, che le hanno scritto prima di me, anch’io ho affrontato e superato il Secondo Corso Concorso di Formazione Dirigenziale della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, che consentì a un centinaio di giovani di diventare dirigenti dello Stato prima dei quarant’anni. Ricordo distintamente che accanto a me alle selezioni c’era la figlia di un potente sottosegretario, che fu bocciata.

Quando si è voluto fare concorsi seri, lo si è fatto, e con ottimi risultati. Quando si è voluto controllare i risultati, lo si è fatto, e il mio sindacato si batte per un trasparente sistema di valutazione.

Del resto, un coerente sistema di valutazione ex post dei risultati ha senso solo se accompagnato a un sistema di selezione per merito.

Quello che sta accadendo, piuttosto, è che una classe politica che si è assicurata la possibilità di riprodursi per cooptazione, sta tentando di fare la stessa cosa anche con l’Amministrazione Pubblica. Già oggi, proprio come vorrebbe lei, Direttori Generali dei ministeri e una significativa aliquota di dirigenti di seconda fascia vengono scelti intuitu personae, e non appare che il sistema stia dando grandi risultati, né che abbia particolarmente premiato il merito, o che qualcuno abbia risposto, politicamente e contabilmente, per le scelte effettuate, quando si sono rivelate errate.

I primi a non volere i concorsi e la valutazione sono i politici, che così possono assumere non per merito ma per altre vie: concorsi riservati, scorrimento delle graduatorie, nomine dirette, contratti di consulenza, stabilizzazioni dei precari, leggine, e così via. Gli incarichi provvisori, poi, diventano definitivi, quando una manina misteriosa infila qualche emendamento in finanziaria.

Contro queste pratiche mi batto e continuerò a battermi. Ma sarebbe bello che l’opinione pubblica, e chi per essa scrive, non ci mettesse tutti nello stesso mucchio, capaci ed incapaci, onesti e furbi, lavoratori e scansafatiche, il bambino e l’acqua sporca.

Dopo cinque anni di esperienza professionale posso affermare con tranquillo orgoglio che il pezzettino di Stato che è affidato alle mie cure funziona, tratta correttamente i cittadini, impiega bene le (sempre più scarse) risorse assegnate. Lo Stato funziona male, è innegabile: ma mettendo sempre l’accento sul “male”, ci si dimentica che, se funziona ancora, qualcuno che lo fa funzionare, malgrado tutto, c’è.

E, mi creda, è la cosa più terribile che si possa fare ad un uomo, togliergli l’orgoglio della sua funzione e del suo lavoro.

Se e quando vorrà scrivere della Pubblica Amministrazione con maggior cognizione di causa, professore, sarò lieto di mettermi a sua disposizione. Scoprirà che, lungi dall’essere il decrepito monolite uniformemente grigio che lei immagina, ci sono tanti fermenti vitali che vale la pena di valorizzare.

Cordialmente,

Dario Quintavalle

ho letto con vivo interesse il suo editoriale sul Corriere della Sera del 21 novembre dal titolo “L’ipocrisia del concorso”.

Condivido in pieno il suo argomento secondo cui “il metodo del concorso è un ostacolo alla scelta migliore” e anzi, vorrei sottoporre alla sua attenzione una proposta ancora più audace: perché non aboliamo anche le elezioni?

Consentirà che anche le elezioni democratiche, come i concorsi pubblici si sono rivelate “un metodo cattivo di scelta, anche quando si svolge secondo le regole” e che (almeno in Italia) esse hanno miseramente fallito nell’obbiettivo di assicurare la selezione di una classe politica competente ed onesta, nonché di garantirne il ricambio.

Quali le alternative possibili? Si potrebbe provare con l’estrazione a sorte, ad esempio. Lei certo conosce quel racconto di J.L. Borges, “La lotteria di Babilonia” nel quale il grande scrittore argentino immagina un luogo ove il destino di ciascuno sia determinato da una lotteria, gestita da una Compagnia dotata dei pieni poteri pubblici.

Oppure, se l’idea appare troppo azzardata e innovativa, si potrebbe sempre tornare a istituti sperimentati, come l’aristocrazia e l’ereditarietà delle cariche. Alessandro, Cesare, Federico il Grande, non vinsero pubblici concorsi o elezioni; e molte dinastie hanno reso servizi egregi alle nazioni che hanno governato.

Sto scherzando, naturalmente, ma non troppo. Cerco solo di portare alle estreme conseguenze il suo ragionamento. Perché, vede, tra elezioni e concorsi esiste una stretta parentela.

Il sistema dei concorsi, di derivazione cinese, fu introdotto in Europa, alla fine dell’Ancien Regime, quando si trattò di passare dall’aristocrazia alla democrazia, dal sistema delle cariche pubbliche assegnate per via ereditaria o venalmente (cioè vendute per denaro) a uno in cui ci fosse separazione netta tra interessi privati e pubblici.

Lungi dall’essere semplicemente, come lei scrive “un ferrovecchio, eredità di un sistema amministrativo superato”, i concorsi sono, assieme alle elezioni, lo strumento che le moderne democrazie occidentali si son date per selezionare le proprie classi dirigenti nel più ampio ventaglio possibile di candidati.

Le elezioni selezionano la dirigenza politica secondo il principio della rappresentatività, i concorsi selezionano la dirigenza amministrativa secondo il principio della competenza.

Possiamo liquidare elezioni e concorsi come ferrivecchi, dunque, ma avendo ben presente che si tratta dei capisaldi della democrazia - che rimane, secondo il celebre detto di Winston Churchill, “il peggiore dei sistemi politici ad eccezione di tutti gli altri”.

Lei naturalmente è padronissimo di immaginare “strumenti nuovi”. Io, dal canto mio, mi accontenterei che funzionassero bene, anche in Italia, quelli che assicurano, in tutte le altre democrazie occidentali, la selezione di classi politiche ed amministrative di alto profilo.

Gentile professore, la seguo con interesse dal suo libro “A che serve il sindacato?” – anch’io faccio attività sindacale, per la Cida-Unadis. La descrizione di un mondo che lei conosce bene era estremamente istruttiva.

Ma, da quando batte il terreno della Pubblica Amministrazione, trovo che lei parli per consolidato pregiudizio, più che per cognizione di causa. Naturalmente ogni luogo comune ha un fondo di verità, e non starò a negare che esistono dipendenti pubblici fannulloni e raccomandati, e concorsi truccati. Ma chi ha detto che ciò sia la regola?

Ad un intellettuale domando che scriva qualcosa di informato e di coraggiosamente controcorrente. Ora, l’illuminata borghesia settentrionale delle professioni e dell’impresa che è tradizionalmente il pubblico d’elezione del Corriere della Sera, non ha certamente bisogno di sentirsi dire che il pubblico impiego è il refugium peccatorum di tutti gli incapaci del paese, e lo Stato il peso morto dell’economia. Lo pensa già, e i suoi autorevoli scritti servono solo a confermarla nel pregiudizio. Quanto all’essere informato, voglio sperare che un’affermazione apodittica come “Sono davvero pochissimi i concorsi nei quali non vi sia un vincitore designato ben conoscibile già prima del bando” sia suffragata da qualche serio e inattaccabile studio statistico. Altrimenti si tratterebbe solo di un’impressione personale, cioè, ancora una volta, di un pregiudizio.

Che i concorsi siano truccati e blindati è cosa risaputa nell’università (e immagino che il suo sia stato una felice eccezione), ma dove sta scritto che sia sempre così anche in altri ambiti?

Come altri, che le hanno scritto prima di me, anch’io ho affrontato e superato il Secondo Corso Concorso di Formazione Dirigenziale della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, che consentì a un centinaio di giovani di diventare dirigenti dello Stato prima dei quarant’anni. Ricordo distintamente che accanto a me alle selezioni c’era la figlia di un potente sottosegretario, che fu bocciata.

Quando si è voluto fare concorsi seri, lo si è fatto, e con ottimi risultati. Quando si è voluto controllare i risultati, lo si è fatto, e il mio sindacato si batte per un trasparente sistema di valutazione.

Del resto, un coerente sistema di valutazione ex post dei risultati ha senso solo se accompagnato a un sistema di selezione per merito.

Quello che sta accadendo, piuttosto, è che una classe politica che si è assicurata la possibilità di riprodursi per cooptazione, sta tentando di fare la stessa cosa anche con l’Amministrazione Pubblica. Già oggi, proprio come vorrebbe lei, Direttori Generali dei ministeri e una significativa aliquota di dirigenti di seconda fascia vengono scelti intuitu personae, e non appare che il sistema stia dando grandi risultati, né che abbia particolarmente premiato il merito, o che qualcuno abbia risposto, politicamente e contabilmente, per le scelte effettuate, quando si sono rivelate errate.

I primi a non volere i concorsi e la valutazione sono i politici, che così possono assumere non per merito ma per altre vie: concorsi riservati, scorrimento delle graduatorie, nomine dirette, contratti di consulenza, stabilizzazioni dei precari, leggine, e così via. Gli incarichi provvisori, poi, diventano definitivi, quando una manina misteriosa infila qualche emendamento in finanziaria.

Contro queste pratiche mi batto e continuerò a battermi. Ma sarebbe bello che l’opinione pubblica, e chi per essa scrive, non ci mettesse tutti nello stesso mucchio, capaci ed incapaci, onesti e furbi, lavoratori e scansafatiche, il bambino e l’acqua sporca.

Dopo cinque anni di esperienza professionale posso affermare con tranquillo orgoglio che il pezzettino di Stato che è affidato alle mie cure funziona, tratta correttamente i cittadini, impiega bene le (sempre più scarse) risorse assegnate. Lo Stato funziona male, è innegabile: ma mettendo sempre l’accento sul “male”, ci si dimentica che, se funziona ancora, qualcuno che lo fa funzionare, malgrado tutto, c’è.

E, mi creda, è la cosa più terribile che si possa fare ad un uomo, togliergli l’orgoglio della sua funzione e del suo lavoro.

Se e quando vorrà scrivere della Pubblica Amministrazione con maggior cognizione di causa, professore, sarò lieto di mettermi a sua disposizione. Scoprirà che, lungi dall’essere il decrepito monolite uniformemente grigio che lei immagina, ci sono tanti fermenti vitali che vale la pena di valorizzare.

Cordialmente,

Dario Quintavalle

=======================

Post Scritum 2011

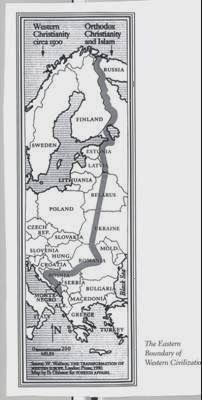

è a questo modello che pensava Ichino?

Per conoscenza, non con il curriculum

Post Scritum 2011

è a questo modello che pensava Ichino?

Commenti

Posta un commento